「まあまあ祐恭君。もう1杯呑みたまえよ」

「いや、俺に注がせてください」

「ははは、まぁそう固いことを言うな。気にしすぎると若いうちからハゲるぞ!」

煙の漂う、オレンジ色の空間。

ごま油の香りが、無条件に食欲を刺激する。

「っとと、すまん! 大丈夫か?」

「平気です」

溢れそうになったビールの泡に口づけると、注いでくれた彼ががははと笑った。

結局、朝のとき話題になった“から揚げの食べ比べができる居酒屋”での飲み会が急遽行われることになり、帰宅してすぐ駅前まで向かうことになった。

まぁもっとも、車を高校へ置いてきたので、そういう意味ではまだラクだったが。

当初予想していた人数よりもずっと多く、15名前後での飲み会。

純也さんは当然のようにレナ先生と西島先生に引っ張られていき、今では何やら熱いから揚げ談義を行っている。

「しかし、まさかこんなところで祐恭君に会うとは思わなかったなぁ! いやぁ、運のいい日だ!」

「それはこちらのセリフですよ。まさか、峰山先生とお会いできるとは。もう半年近く経ちますよね?」

「そうだなぁ! あれはまだ、君があっちの高校に勤務していたときだから……うむ。間違いない」

彼は、お花見女子高等学校の体育科勤務の

剣道部の顧問で生徒指導担当という、ばりばりの体育会系の熱い先生だ。

彼と出会ったのも、まさに偶然。

前任校の剣道部の顧問がぎっくり腰になってしまい、動けるようになるまでの間、代理で顧問を引き受けたことが発端。

そのとき、すでに彼の学校と練習試合を組んでいたため、連絡を取ったのがきっかけだ。

「で、どうだね? 祐恭君。あのときとは違って、お付き合いしている女性ができたかな?」

「っ……な、んでそうなるんですか」

「何を恥ずかしがることがある! 君はまだ十分に若いだろう! 青春を謳歌せよ! それが合言葉だ!!」

思わぬ問いに、飲み込んだビールが塊のように感じられた。

ばしばしと背中も叩かれ、その熱で酔いの回るのも早そうだ。

「結婚はいいぞ? あたたかな家庭こそ、すべての原動力である。働くことの意義は、よきパートナーを得てこそだ!」

「峰山先生は、いいご結婚をされたんですね」

「う! な、ななっ何を急に言うかぁあ!! いやしかしまあ……なんだその、うむ。まあ、そういうことになる。かあちゃ……いや、知恵は……かわいくてな。俺にはもったいないほどの……って何を言わせる! はっ……関係者はいないだろうな。学校では、こういう話を好きな輩が多くて困る」

こほん、と咳払いした彼の頬が染まって見えたのは、照明だけのせいではないらしい。

練習試合中もそうだったが、質実剛健よろしくびしっと指導する彼は、身長が184cmと高いこともあって威圧感がハンパない。

校内にいるときは、ジャージに竹刀がトレードマークのようで、つんつんとした短い黒髪はいかにも“体育の先生”だ。

身体ががっしりしているせいで、生徒たちから『ゴリラ』と揶揄されるとも話しており、そういえば学校を訪れたときも元気そうな女子生徒にからかわれて追いかけていた。

――あれは確か、道場内に掲げられていた書の説明をしてくれていたときだ。

「ゴリ山! どうせならアレやりなよ!」

「なんのことだ!」

「しょうがないなー。……せーの、“好きな言葉”はー?」

「好きな言葉は、努力! 全力! 洗浄力! ハミング〜……って、こおおおら! 最後に何を言わせたああ!」

「あっはっはっは!!」

けらけらと笑いながら走り去る生徒を追いかけて行った彼は、それはそれは生き生きとしていた。

「この、情報溢れる時代だからこそ、何事も“自分”を見失わないことが大切だ。生徒を一人前に育てる……いや、道に迷った生徒の背中を思いっきり突き飛ばす! 古い考え方だが、不器用な俺は生徒たちと常に全力でぶつかり合う! 相手が年下だろうが関係ない、真っ向勝負だ!」

「峰山先生の、そのまっすぐな姿が生徒たちを惹きつけるんだと思いますよ。それこそ、うちの学校に赴任してもらいたいです」

「ははは! そう言ってくれるな! それぞれ、咲く場所があるんだ。祐恭君には祐恭君の、そして俺には俺の」

にかっとした笑顔には、人を懐かせる問答無用のオーラがある。

ああ、こういう先生と若いうちに会える子たちは、しあわせだろう。

頭ごなしに否定することもなければ、“個人”ではなく“行動”を叱ってくれる。

そんな先生は、近年ぐっと少なくなったように感じるからこそ。

「まま、祐恭くん、遠慮せずに呑みたまえ! 教育について、生徒たちとの接し方について、熱く語り合おうじゃないか!」

「ぜひ、教えてください」

「ははは! 君のその実直さはいい! よーし、もう1本頼むか!!」

すっかり空いてしまったビール瓶を振った彼に代わり、店員を呼んでオーダーをかける。

ああ、なるほど。

この空間が暑いのは、単なる人の多さが理由ではないと今わかった。

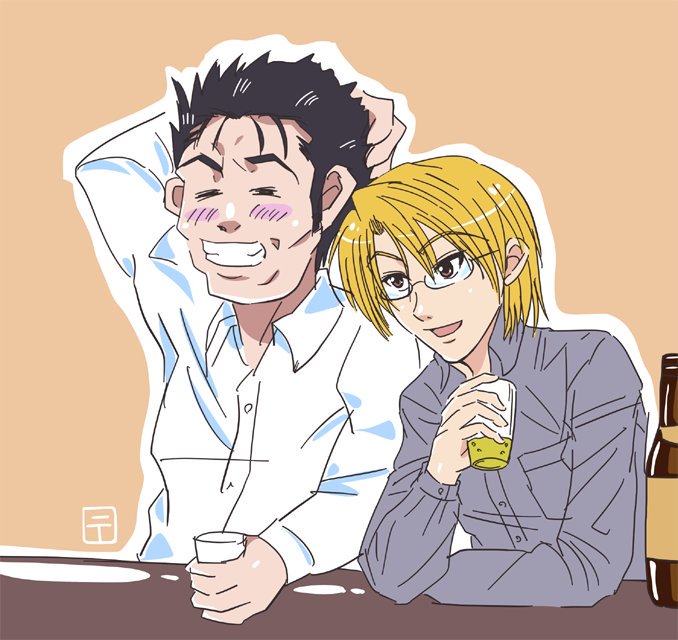

↑てつさんにいただいた、真剣先生と祐恭のイラストです。

ご参加そしてご寄贈、ありがとうございました!

「なーんか、ずいぶんと盛りあがってたね?」

「ん? ああ、まあ……熱かったのは確か」

「他校とはいえ、生徒指導の先生なんでしょ? あんなに“ざ・熱血”の先生っていまどき珍しい感じ」

つい今しがたまで飲んでいた峰山先生に代わり、グラス片手に席を移ってきたのは、物理担当の倉橋美穂。

彼女とは大学時代からの付き合いで、まさに同期。

数少ない理系女子で、取る授業もほとんど一緒だったこともあり、話す機会どころか飲みに行くことも多かった。

「あ、おにーさん。お代わりよろしくね」

「かしこまりました!」

座るやいなや店員へ新しいものを頼んだ姿に、思わず苦笑する。

相変わらず、よく食べよく飲むのは変わっていないらしい。

彼女こそ、“いくら食べても太らない”異次元の胃袋の持ち主で、昔、孝之とやたらデカいパフェを食べ比べたときは、完食した上にシメと称してマルゲリータピザを1枚頼んでいた。

「ああ、そういえば美穂ちゃん結婚するんだって?」

「っ……え、な……なんで知ってるの!?」

「いや、孝之に聞いて」

「ああー孝之君かぁ……もー、ほんと彼って情報早いよね」

グラスをあおると同時に聞いたのが、まずかったらしい。

軽く咳こみながら、目を丸くした。

「まあ、その……ね。前任校で同僚だった人なの。つい先日、婚約したんだ」

「そっか。おめでとう」

「……ありがと」

面と向かって紹介されたわけでもなければ、恐らくは見たこともないであろう相手。

それでも、当時から付き合いのある彼女の表情を見れば、いい関係を結べていることはわかる。

そんな顔するようになったんだな。

少し照れたように笑う横顔は、素直にかわいいと思った。

「美穂ちゃんが選んだ相手なら、相当な男なんだろうな」

「え、なんで?」

「おメガネにかなったんだろ? 学生時代、あれだけ言い寄られたのに誰一人として付き合わなかったのは、そのときそういうヤツがいなかったってことじゃないの?」

理系女子は、当時からも少なかった。

それだけでなく、ずば抜けて成績もよかったし機転が利くこともあり、彼女はとても目立つ存在だった。

仲間内でも、彼女に私的な関係を求めたヤツを何人か知ってはいるが、どれも実ることはなく。

だからこそ、余計に目立ったともいえるかもしれない。

「……祐恭君はさ」

「ん?」

「結婚とか考えたこと、ある?」

両手でグラスを包みながら、彼女が視線だけを上げた。

俺が単に気づかなかっただけかもしれない。

これまで接してきたどのときとも違う、意味のある眼差しだったのを。

「いや、正直結婚うんぬんの前に、付き合ってる相手もいないし。正直、そこまで別にっていうのは今も変わらないかな」

優人や孝之のように、特定でなくとも誰かがいるタイプでないことは自覚している。

そして、それを一度たりともうらやましいと思ったことはない。

自分の時間を好きに使えることはメリットだと思うし、恋愛ごとで一喜一憂する姿が想像できないのもあるが、そういう友人の姿を見て楽しそうだなと思いはするものの、だからといって自分も身を投じたいとは思えなかった。

俺は俺。自分でありたい。

そういう、きっとある種の頑固さもあるんだろうな。

……いや、むしろ単に臆病なだけか。

自分が知らない自分になることが、怖くて。

「実は気づいてないだけかもよ?」

「え?」

「運命の人、なんてくさい言い方はしないけどさ、でも、人を好きになるのに理由なんてないと思うの。ずっとつるんでる友達と同じだったのに、何かの拍子に好きになっちゃうことだってあるんだよ?」

いつもと違う声の大きさだったから、かもしれない。

それでも、彼女はまっすぐ俺を見つめたまま、ゆっくりと続けた。

「昨日まで……ううん、ほんの1時間前まではなんとも思ってない相手だったのに、その人の仕草とか、言葉とか、表情とか。そういう何気ないものに触れたとき、『あ』って思う瞬間があるの。自分でも予感してなかったんだから、すごいびっくりすると思う。どうしよう、って。これまでと同じ関係じゃなくなっちゃう、って。そう思ったら、すごく不安になるんだよね。自分だけが勝手に好きになっちゃって、でも、相手にそれを伝えることで今の関係が壊れちゃったら、元通りにさえなれないって思うと……怖かったから、踏み出せなかった」

「……美穂ちゃん?」

「もし、当時の自分に戻ることができたら、『ずっと引きずるんだから、そのとき堂々と言っておけ』って言ってやりたい。何年経っても色褪せなくて、自分の中の“当時の自分”はいつまで経ってもどきどきしちゃうわけで」

まるで、セリフか何かのように思える言葉すべてが、まっすぐに届けられている。

そんな、ただの“おしゃべり”と違う感覚に、ただただ彼女を見つめ返すしかできない。

なんのことに対してなのか、はわからない。

が、自分の恋愛に対するものなのか、彼女のものなのか、はたまた――と思いこそすれど、口に出して確かめていいことでもない気がした。

『それって』

たったひとことそう告げたら、彼女は『違う』と笑うだろう。

「はー……。あのね、祐恭君」

「……うん」

「私、結婚するの」

すぅ、と大きく息を吸った彼女は、とてもしあわせそうに笑った。

そこには大きな自信があって、うつるように笑みが浮かぶ。

「おめでとう」

「…………っ……ありがと」

「え……」

「はーもーやだー。最悪だよもー。そんな笑顔で言われたら、泣くしかないじゃん」

まるでドラマか何かのように、ぽろぽろと双眸から涙がこぼれた。

あはは、と笑いながら首を振るものの、その、瞬間が目に焼きつく。

これは誰がなんと言おうと、俺が“泣かせた”。

違うと言われても本人としてはその心持ちなので、当然慌てるし焦る。

なんといっても、あの、倉橋美穂が泣いているんだ。

当時を知ってる人間にしたら、100%悪いのは俺でしかない。

「ごめ……え、俺だよな?」

「謝んないでよねもー! 別に祐恭君のせいじゃないし! せいだけど! 違うからそんなふうに気遣わないで!」

どうすべきかと出した手を、ぺちりと叩いた彼女が笑う。

もう、そこに涙はない。

いつもと同じていの、元気のいい笑顔。

「祐恭君。絶対しあわせになって」

「え?」

「これでもかってくらい相手に溺れて、どうしようもないくらい不安になって、好きすぎて頭おかしくなるくらいの恋愛して」

『しあわせになって』

俺から言わなければいけないようなセリフを向けられ、思わずまばたく。

だが、いたずらっぽく笑った彼女は、グラスを持ち上げると俺にもそれを催促した。

「おめでとう、私」

「……うん。おめでとう……ございます」

「もっと気持ち込めてよね」

「おめでとう。……しあわせになるよ、絶対」

「当たり前でしょ!」

カチリ、と音を立てたグラスが小気味良かった。

そして、半分以上残っていたビールを豪快に飲みほした彼女の姿は、素直に心地よく感じた。

![]()

![]()

![]()